舱泊VS行泊,谁是实现舱驾一体最优解?

当前,汽车E/E架构正在从分布式架构向域集中方向演进,最终融合成中央计算平台。其中,舱泊与行泊一体均是域集中电子电气架构下的产物,未来的终极形态都是舱驾一体。

受制于当前芯片和软件技术成熟度,舱泊方案是舱驾融合的一种过渡形式,该方案将泊车功能融合到座舱,座舱域控制器接收泊车信号,省去了泊车控制器成本。

从舱泊优势来看,可以实现:

•第一、降本:要在座舱域实现APA,只需增加超声波雷达(USS)和连接器,成本压力很小;

•第二、更好的人机交互设计:把泊车功能融入到座舱,座舱域控制器会得到更多的泊车信号,借用座舱的渲染能力,提升 HMI 的整体用户体验;

•第三、座舱上的算力能得到最大程度利用。

从座舱芯片与智驾芯片对比来看,座舱域控器主控SoC芯片更侧重CPU和GPU,这对实现环境拼图、3D渲染等功能比较有利。

从适用领域来看,舱泊方案更适合于做基础泊车功能的融合,而对于高阶泊车如HPA、AVP,由于需要行车感知系统的参与和功能安全等级要求,则更适合于用行泊一体方案。

因此,基于成本考虑,低配车型采用舱泊方案的可能性更大,而具备中大算力域控制器平台中高配车型则将采用行泊一体方案。

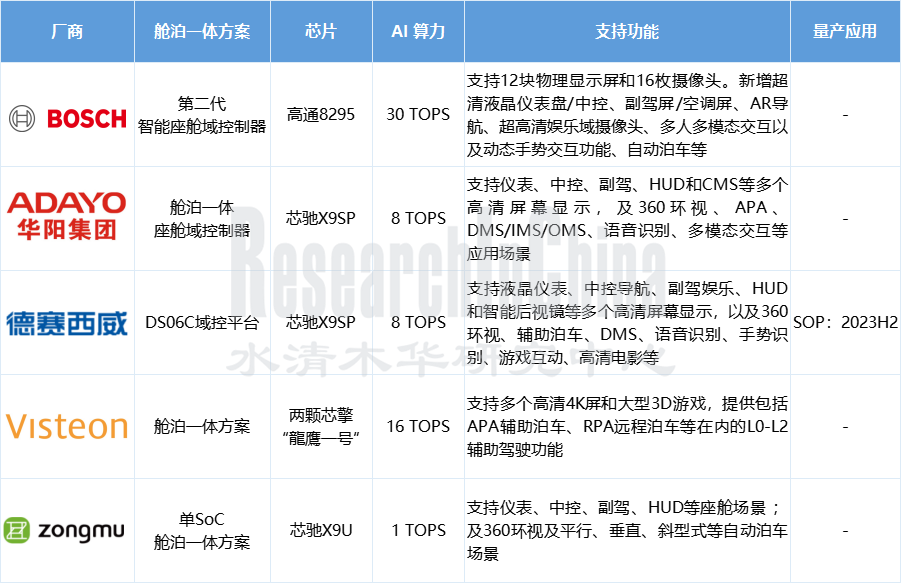

舱泊一体赛道开始升温,十多家Tier 1已涉足

目前,已有十多家Tier 1推出了舱泊一体方案。在上海车展期间,就有六家方案密集亮相,包括博世、华阳、纵目、寅家科技等。其中,博世的智能座舱技术互动体验4.0,搭载高通大算力芯片,可实现无缝驾舱体验的信息娱乐域平台,支持“舱泊一体”的跨域功能。

博世智能座舱技术互动体验4.0

来源:博世

德赛西威在上海车展首发了基于芯驰科技最新芯片X9SP的座舱域控平台DS06C,单芯片可支持液晶仪表、中控导航、副驾娱乐、HUD和智能后视镜等多个高清屏幕显示,及360环视、辅助泊车、DMS、语音识别、手势识别、游戏互动、高清电影等应用场景。

上海车展舱泊一体方案汇总

来源:佐思汽研

高端智能驾舱平台主芯片领域,出现国产替代趋势

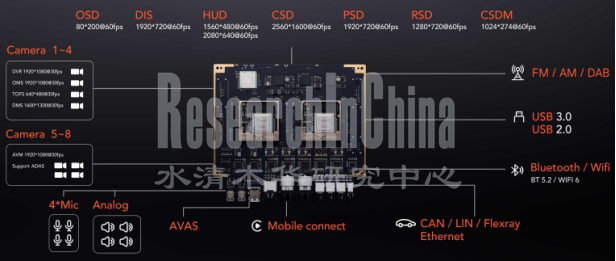

在高端智能驾舱平台主芯片领域,出现了国产替代趋势。如芯擎科技于2021年推出的7nm制程座舱芯片产品“龍鹰一号”打破了之前三星、高通、英伟达在这一领域的垄断。

芯擎科技7nm制程座舱芯片“龍鹰一号”

来源:芯擎科技

该芯片搭载安谋科技(中国)自研“周易”NPU 及 Arm IP,采用多核异构超大规模 SoC 设计,集成 87 层电路,拥有 88 亿颗晶体管,配备8核CPU(整数计算力可达90K),其中大核是Cortex-A76,14核GPU(浮点计算能力可达900G),集成可编程的NPU内核(INT8算力可达8TOPS)及高带宽低延迟 LPDDR5 内存通道,内置符合国密算法的信息安全引擎和符合 ASIL-D 标准的安全岛设计。目前,该芯片已搭载至伟世通、亿咖通的舱泊一体方案中。

2023年舱泊一体量产元年,软件能力搭建助力向舱驾一体升级

目前,舱泊一体方案已有量产定点,包括安波福与极氪共同开发的舱泊一体平台,预计2023年底首发。领克08将搭载亿咖通开发的安托拉1000 Pro计算平台,NPU 总算力 16 TOPS,GPU 总算力达 1800G FLOPS,预计2023年8月上市。东风风行旗舰MPV和风行雷霆将搭载远峰科技基于高通8155的智能座舱平台。从量产时间来看,2023年可以称为舱泊一体的量产元年。

亿咖通舱泊一体计算平台Antora 1000 Pro

来源:亿咖通

针对未来中央集中式架构趋势,Tier1厂商积极规划甚至推出了舱驾一体相关产品。如纵目科技在上海车展,发布了舱驾一体产品Trinity 系列。映驰科技正在探索中央计算,最终形成行泊舱一体方案,该方案将运用映驰科技EMOS平台,打通中央计算、座舱、自动驾驶域。基于SOA架构,并引入DDS通信。

舱驾一体,需要一个整车OS,这个 OS 可以管理智舱的及自驾的仪表所有工作任务。为此,亿咖通和沃尔沃共同成立了操作系统公司 HaleyTek公司(团队规模100余人),并于2023年3月推出CloudPeak智能座舱操作系统,具备跨域系统能力,应用于安托拉平台,此外,还可准入全球22个市场。